3 Wirkungen und Erfolgsbedingungen

Diverse Praxiserfahrungen mit Teamteaching sowie deren Evaluation zeigen, dass sich diese Unterrichtsform sowohl positiv auf die Lernenden wie auch auf die Lehrenden auswirkt (Halfhide, Frei & Zingg 2002; EDK-Ost, 2010). Im Folgenden werden die positiven Auswirkungen aufgelistet.

Teamteaching bewirkt bei Lernenden:

- Mehr Ruhe und Konzentration im Unterricht.

- Mehr Möglichkeiten, an verschiedenen Lernorten (z.B. Gruppenräume, Bibliothek) und in unterschiedlichen Lernkonstellationen zu arbeiten (Niveaugruppen, Partnerarbeiten etc.).

- Mehr Möglichkeiten für selbstorganisiertes Lernen und freie Projekte, da Unterstützung durch die Lehrpersonen eher möglich ist.

- Unmittelbarere Feedbacks auf Lernschritte und mehr Zeit für Begleitung von Lernprozessen.

- Die Wahl zwischen zwei Bezugspersonen.

- Lernen am Modell: Lernende sehen, wie ihre Lehrperson gemeinsame Ziele verfolgen und einander bei deren Erreichung unterstützen.

Teamteaching bewirkt bei Lehrenden:

- Entlastung dank geteilter Verantwortung (sobald die Zusammenarbeit eingespielt ist).

- Gegenseitige Anregung zur Unterrichtsgestaltung und Materialvielfalt.

- Vermehrte Möglichkeiten, Kinder zu beobachten, Beobachtungen auszutauschen und weitere Förderschritte zu planen.

- Erleichterung im Umgang mit unvorhergesehenen oder belastenden Situationen, da man sich gegenseitig austauschen kann.

- Das Bewusstsein persönlicher Stärken und Schwächen wird eher ermöglicht. Daraus folgt eine intensivere Nutzung gemeinsamer Ressourcen, was die Qualität des Unterrichts verbessert.

- Weniger Isolation der Einzellehrperson und kontinuierliche Unterrichtsentwicklung durch regelmässigen Erfahrungsaustausch und Feedbackgespräche.

- Nutzung individueller Stärken und unterschiedlicher professioneller Kompetenzen (z.B. Wissen zur Sprachentwicklung, logopädischen Schwierigkeiten, Graphomotorik).

- Mehr Kapazität für differenzierten und individualisierten Unterricht.

Die enge Zusammenarbeit im Teamteaching bereichert die Unterrichtsqualität und die Berufszufriedenheit. Unbefriedigend ist diese Unterrichtsform allerdings dann, wenn die Lehrpersonen nur nebeneinander statt miteinander arbeiten, wenn Gefühle der Konkurrenz oder der ungleichen Wahrnehmung von Verantwortung auftreten (Halfhide, Frei & Zingg, 2002; Brunner et al., 2009). Im Folgenden werden Bedingungen für den Erfolg von Teamteaching erläutert.

Erfolgsbedingungen

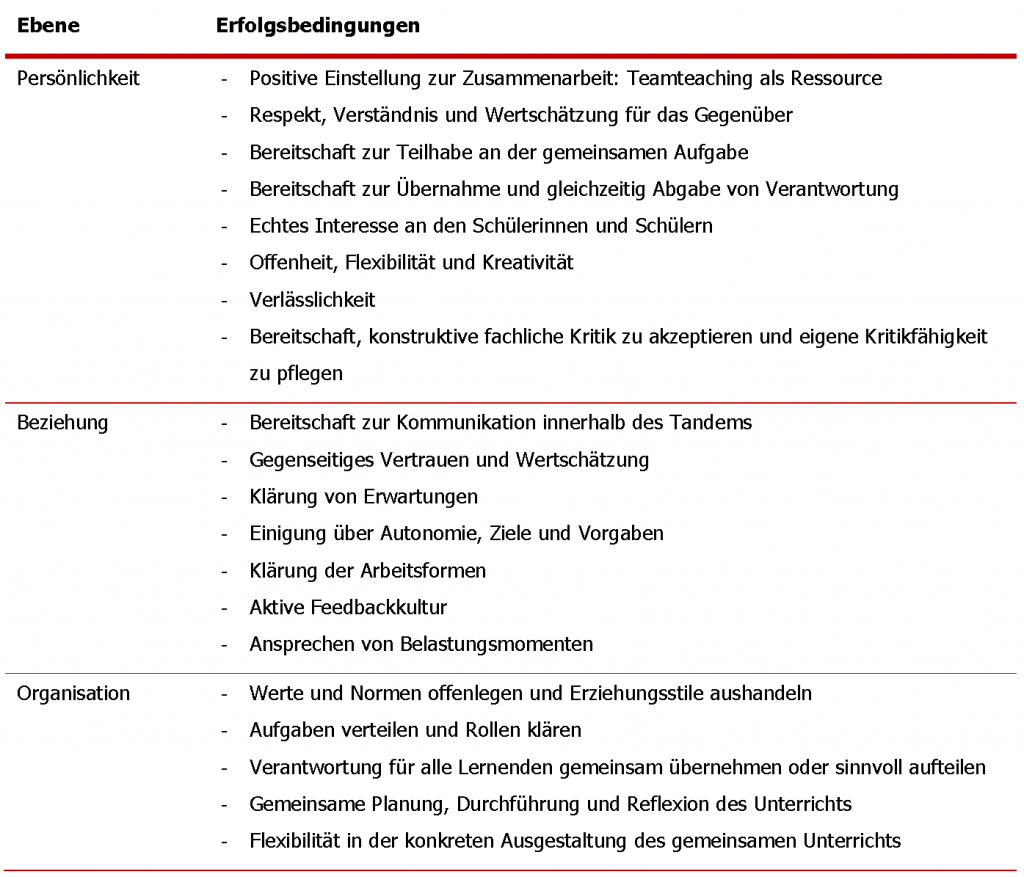

Als Voraussetzungen für eine gelingende Arbeit im Teamteaching sind die Bereiche Persönlichkeit, Beziehung und Organisation zu zählen (Halfhide et al., 2002; Kummer Wyss, 2010; EDK-Ost, 2010; Koslowski, 2015; Albers et al., 2014). Diese werden in der Folge aufgelistet.

Tab. 1: Erfolgsbedingungen auf verschiedenen Ebenen

Zum Aufbau von kooperativem Teamteaching gilt es einerseits auf der persönlichen Ebene Offenheit und Kooperation zu pflegen, anderseits auf der Beziehungs- wie auch auf der Organisationsebene die Bereitschaft, Eckwerte zur gemeinsamen Arbeit zu klären. Grundhaltungen, Verantwortlichkeiten, Ziele, Methoden, Unterrichtsabläufe usw. wollen gemeinsam definiert werden (Stöckli, 2003). Dadurch kann sich ein „Wir-Gefühl“ entwickeln, welches die Belastung mindert und die Verantwortung gemeinsam tragen lässt.